加須市について

加須市は埼玉県の北東部に位置し、群馬県、栃木県、茨城県に隣接しています。見渡す限りの平野で遠くに山々が望めます。

ここは関東平野のど真ん中、豊かな自然に恵まれ、県内一の生産量を誇る米を始め、梨、いちじく、いちごなどの豊富な農産物があるほか、歴史ある建物や祭事など、各地域に多くの貴重な財産があります。

また、市域は都心から概ね50km圏内に位置し、東武伊勢崎線で1時間弱、東北自動車道のインターチェンジもあり、都心へのアクセスも良好です。圏央道のインターチェンジも近接していることからさらに快適な交通環境になりました。

この都心との距離感がなんともいえない自然と都会のバランスを保っています。

住んでわかる良さがある、加須市はそんなところです。

あなたもぜひ加須市に足を運んでみてください。

加須市の2大名物「こいのぼり」と「うどん」

加須市には、全国に自慢できる名物が2つあります。「こいのぼり」と「うどん」です。

それぞれが長い歴史の中で加須市に根付いた文化です。市民の誇りともいえるこれらの品々、ぜひご覧ください。

加須といえば「こいのぼり」

加須のこいのぼりは、明治の初め、提灯や傘の職人が副業として始めたもので、当時はお雛様なども手掛け、季節の際の物を扱うという意味で"際物屋"と呼ばれる店で造っていました。それがこいのぼりの専門店になったのは、大正12年の関東大震災の後、東京近郊の際物屋が激減し、浅草橋の問屋が加須の際物屋に仕入れに来てその品質の良さに感心し、注文が殺到するようになってからだそうです。第二次世界大戦前には、生産量日本一となりました。

時代は移り変わり、高度経済成長期になると産業構造の変化から機械化が進み、それに伴い職人数は減少し、こいのぼりのほとんどは化学繊維のプリントのものとなりました。

本市においても、最後の手描きこいのぼり店が平成28年に幕を閉じ、現在は2社のこいのぼり製造会社が「こいのぼりのまち加須」を支えています。

また、昭和63年に開催された「さいたま博」に合わせ、加須青年会議所により全長100mの「ジャンボこいのぼり」が加須市のPRにと制作されました。その後、専門家の助言などをいただき加工・修繕し、「ジャンボこいのぼり」は平成元年第1回加須市民平和祭で公式に初遊泳しました。それ以来、同イベントの目玉行事として、ジャンボこいのぼりの遊泳を実施し、毎年10万人以上の方にお越しいただいています。現在は、全長100m、重さ330キログラムまで軽量化した4世が活躍しています。

平成28年度からは「全国こいのぼり写真コンクール」を開催し、日本全国のこいのぼりに関連する写真を募集し、こいのぼりで全国をつないでいます。

【YouTube】世界とつながる、かぞちゃんねる「ジャンボこいのぼり遊泳|利根川河川敷緑地公園」

【YouTube】世界とつながる、かぞちゃんねる「ジャンボこいのぼり虫干し|加須はなさき公園」

「うどん」は、市民のソウルフード!

加須市周辺は、昔から利根川の水源を生かした農地整備が進み、二毛作が可能だったことからコメの裏作として多くの麦が栽培されていました。そのため加須のうどんの歴史は古く、市内にある不動ヶ岡不動尊總願寺には、加須名物の「饂飩粉」を贈られた館林城主からの礼状が残されています。城主・松平清武の生没年や、總願寺との結びつきなどを分析した結果、加須うどんの歴史は300年以上であることが立証されました。

加須うどんの自慢は輝く光沢と手打ちならではのコシ、そしてツルッとしたのど越しです。300年という歴史の重みを背負った職人さんたちは、おいしいうどんを打つために、季節やその日の温度・湿度などによって、塩や水加減を変えて、麵の太さを工夫し、足踏みや寝かせに時間をかけます。おすすめは、水洗いしたてのツヤツヤのうどんを冷たいつゆでいただく「もりうどん」。大葉やゴマの香りが新鮮な「冷汁」、寒い日には「味噌煮込みうどん」もおすすめです。

伝統を守ることはもちろん、市内にある数えきれないほどのうどん店の職人さんは「昨日よりもっとおいしいうどんを打ちたい」という熱い情熱をもって、日々精進しています。

各店が持つそれぞれの伝統の味に新しいアイデアを加えて、他店に負けないようにと切磋琢磨しています。

だから、加須市に来たら、できるだけ多くのうどん店に行って、できるだけ多くのうどんを味わってみてください。そして、あなただけのお気に入りのうどんを見つけてください。

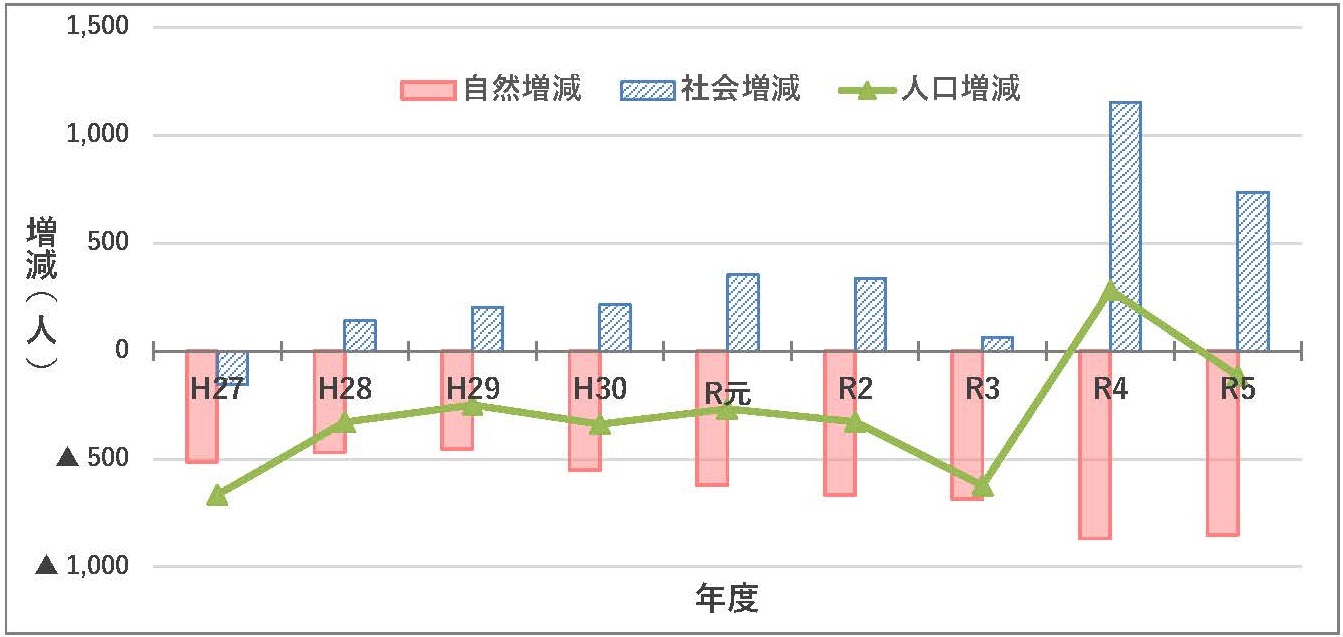

転入する人が増えています!

全国的な少子化と人口減少の中、加須市では社会増減(転入-転出)が平成28年度から8年連続のプラスとなっています。

特に、近年では、外国人の転入が増えています。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 シティプロモーション課(本庁舎3階)

〒 347-8501

埼玉県加須市三俣二丁目1番地1

電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-5981

メールでのお問い合わせはこちら